太疯狂了(生态流量导则)生态流量管控概念,智慧水利:生态流量监测系统解决方案彻底混不下去了!官方通报不到72小时,那尔那茜再迎4个噩耗,流量分析,

生态流量作为维系河流健康生态系统的关键要素,其准确监测对水资源科学管理、水生态保护及流域可持续发展意义重大。智慧水利背景下的生态流量监测系统,通过整合多种先进技术与设备,构建起集数据采集、传输、分析及预警于一体的智能化解决方案,为流域生态保护与治理提供坚实的技术支撑。

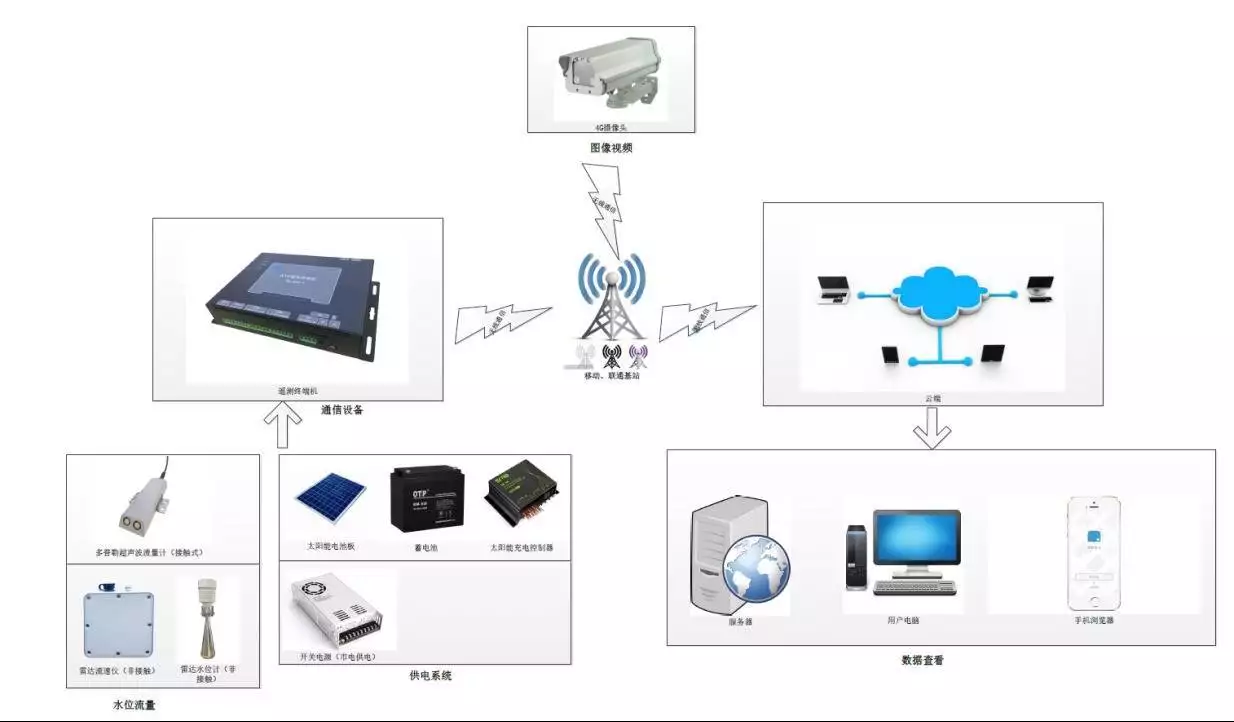

一、系统架构与重点功能生态流量监测系统以远程实时监测为重点,可对水库、河流等水体的水位、流量及水电站下泄流量等关键参数进行动态感知。该系统融合了传感器技术、通信技术及数据分析技术,通过多普勒超声波流量计、雷达流量计等设备实现流量数据采集,利用 4G 摄像头完成现场图像监控,使数据与视频信号形成互补,为管理人员提供直观的现场场景信息。系统的供电模块可根据现场环境选择太阳能或市电供电,确保设备持续稳定运行;通信模块则通过遥测终端机将采集数据经 GPRS 等方式传输至云端服务器,用户借助云平台或手机浏览器即可远程查看实时数据与历史记录,满足绿色发展、环保监管、生态保护及发电调度等多维度需求。

生态流量监测涵盖多种先进测量技术,形成了完善的技术体系。常规流速仪法在监测断面安装水位自动监测设施,通过率定水位流量关系推求流量;多普勒超声波测流法利用定点式流量计测定渠道流速流量,其独特的流体力学外壳设计对水体流态影响小,且无机械转动部件,能在泥沙悬浮物含量高的河流中稳定工作;实时雷达波测流系统通过布设雷达流速仪探头实时监测水流表面流速,适用于复杂地形和恶劣环境下的流量测量;电磁流量计则在满管泄流场景中直接测量下泄流量,具有较高的精度和可靠性;堰槽法通过科学收缩过水断面形成落差水头,建立稳定的水位流量关系,虽施工成本较高,但在特定场景下仍有重要应用价值。

2.设备选型与技术特点在设备选型方面,非接触式雷达流量计采用速度面积法测流,由雷达流速仪和水位计协同工作,通过公式 Q=V×S 计算流量,可适应任何形态的断面。其具备防水、防结露、防雷设计,能在各种野外环境中稳定运行,进口平面微带雷达技术使其不受气候、泥沙及漂浮物影响,发射波束角小、准确度高,且结构小巧、功耗低,配套控制器可轻松对接现有水文遥测系统。接触式多普勒超声波流量计同样基于速度面积法,流速测量范围为 0.02-5m/s,分辨率达 1mm/s,内部自带高精度温度传感器用于声速补偿,防腐蚀外壳设计使其能在恶劣环境下长期工作,尤其适合水草等漂浮物多的河流。遥测终端机支持 GPRS、短消息、卫星等多种通信方式,具备数据采集、图片抓拍、远程管理及报警等功能,宽电压设计和抗雷击保护确保其在复杂工况下可靠运行。

生态流量监测系统构建了多元化的数据传输网络。光纤有线传输采用光纤或有线宽带网络,适用于安装点有网络且下泄流量站点距离较近的区域,能提供稳定高速的数据传输;GPRS/4G 无线通信利用移动网络将数据和视频图像传输至服务器,解决了安装点偏远、无法布线场景下的数据传输难题;北斗通信则通过北斗短报文进行通信,在安装点无网络信号的特殊区域发挥关键作用,确保数据传输的全覆盖。

2.科学合理的站点布局原则监测站点的合理布局是确保数据准确性的关键。生态泄流监控需在电站各泄水口设立监测点,也可在坝址下游附近河道断面安装测流装置。不同型式水电站的监测断面布置遵循特定原则:引水式和混合式水电站的监测断面布置在厂房前水库大坝所在流域下游;堤坝式水电站的监测断面布置在水库大坝下游或发电厂房尾水下游;若大坝或发电尾水出口与监测断面之间有支流或其他来源补水,监测断面则布置在补水汇入口的上游,以确保监测数据能真实反映目标区域的流量状况。

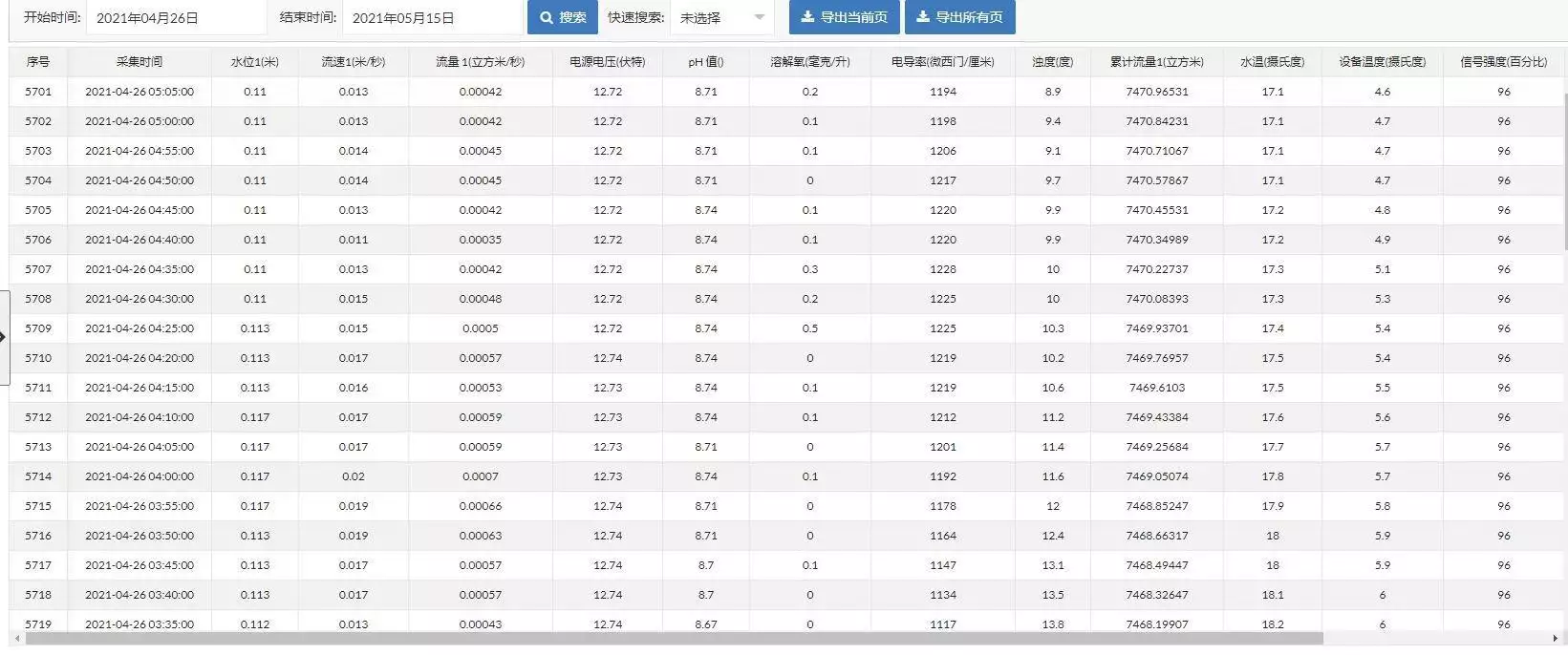

智能化数据管理平台是系统的重点中枢,可实现对各个站点水位、流速、流量等信息的集中展示与管理。平台具备站点管理功能,支持用户查看全部站点实时数据及单个站点的实时数据、历史数据、报表、曲线等,还能完成历史数据与曲线的导出操作。该平台遵循 SL651-2014 水文通讯规约等标准协议,可与上级监管平台实现数据对接,为水资源管理部门提供多方面、准确的数据支持。

2.多维应用价值与行业意义生态流量监测系统的应用具有明显的多维价值。在生态保护层面,其为河流生态健康评估提供准确数据,助力管理者掌握水体流量变化对生态系统的影响;在水资源管理领域,实现了对水资源的动态监控与科学调配,提高了水资源利用效率;在水利工程管理方面,为水电站下泄流量调控提供依据,保障了工程安全与生态保护的协调统一。该系统推动了水利行业向智能化、信息化转型,通过技术创新提升了流域综合管理水平,为生态文明建设和可持续发展战略的实施提供了有力的技术保障。

随着智慧水利建设的深入推进,生态流量监测系统将不断融合人工智能、大数据分析等前沿技术,进一步提升监测精度与智能化水平,在流域生态保护、水资源科学管理等领域发挥更为重要的作用,为构建智慧化、现代化的水利管理体系奠定坚实基础。

售前咨询专员

售前咨询专员